ふるさと納税はお得だと聞いたことはあるけど、実際どういうものか?わからないからまだ、できてない。

しかも、返礼品がもう得しないというようなことも出てきています。

制度が開始された当時と比べると、返礼品の金額が規制が厳しくなり、お得感が少し減ったのは事実ですが、まだまだ全然お得です。

- 返礼品がもらえる

- 負担金額は2,000円だけ

- 寄付した金額は住民税から割引される

- 毎年いつでも申請できる

- 確定申告は必要ない

他にも「麒麟淡麗のグリーンラベル」「宮崎県のお米食べ比べセット30kg」とかがあります。

一つひとつにで2,000円ではなく、これらぜ~んぶで、実質負担2,000円です!

すごくないですか?ふるさと納税お得でしょ?

絶対にやった方がお得な制度ということはこれだけでも、わかっていただけたかと思います。

ふるさと納税は、自分が今、住んでいない自治体に寄付という形で納税する制度です。

例えば、横浜市に住んでいる場合、横浜市以外の自治体がやっているふるさと納税にはどれでも、寄付することができます。

寄付した金額は、2,000円を除いて、翌年の住民税から割り引かれます。

高知県の北川村に僕が寄付した情報が届く。確定申告が不要になる(ワンストップ特例申請書も提出)

ふるさと納税のもう一つの特徴は、寄付する自治体で自分の寄付を何に使ってほしいのかが指定できます。例えば、高知県北川村の場合。

- 一次産業の振興

- 自然環境の保全

- 教育・文化の振興

- 福祉子育て支援

- その他、村長が必要と認める事業

この5つから選択することができます。ふるさと納税はダイレクトに用途を指定することができるのも魅力の一つです。

ちなみに、普段給与天引きされている税金は用途を選べませんが、そのかわり、市長選や市議会選挙の投票権がありますよね。

- 自治体同士で情報をやり取りしているので、自分は寄付先に申請するだけ

- 実質2,000円の負担になるのは、翌年の住民税から割り引かれるから

- ふるさと納税は使い方を選択できる

ふるさと納税は基本的にはECと同じような、専門のサイトもありますし、楽天市場でも取り扱っています。試しに「ふるさと納税」で商品検索してみてください。

サイトをみるとわかるのですが、普通のECサイトと同じです。返礼品や寄付の使いみちなどを選んで、ポチです。

結論から言うと、できますが、実質負担が2,000円ではなくなってしまいます。住民税の控除に限度額があるんです。実質負担が2,000円になる上限金額は「控除上限シュミレーション」というようなページが各サイトに用意されています。

年収と家族構成を選択すれば、目安の金額を算出してくれます。一応早見表を付けておきますが、あくまで目安です。この金額を超えなければ、実質負担2,000円になります。

ふるさと納税をすると「確定申告」をしないといけないと思っている人もいるかもしれませんが、「確定申告」をしないで、いい使い方があります。

条件は3つです。

- ふるさと納税をしていなくても、もともと確定申告が必要ない給与所得者でること

- ふるさと納税をする自治体が5つ以内であること

- ワンストップ特例制度の申請書を送付していること

詳しく解説していきますね。

簡単に言うと、収入が給与だけのサラリーマンで年収が2,000万以内の人は確定申告が必要ないので、心配することはありません。

逆に、給与以外の収入が20万以上ある、もしくは給与所得が2,000万円を超えているような方はもともと確定申告をしなければいけないので、確定申告が必要になります。

1年間に申し込むふるさと納税の寄付先が5つの自治体以内なら、確定申告は不要です。同じ自治体に1年間に2回寄付しても、1自治体としてカウントされます。

例えば、高知県北川村のゆずぽんを年に2回寄付しても、自治体としては1つのカウントなので、残り4つの自治体に寄付して大丈夫となります。

ややこしく思われがちですが、各サイトで注文する時に、注文する欄にワンストップ特例申請を利用するかしないかの選択肢があります。

それを「利用する」にすれば、自治体から、提出しないといけない書類が届きますので、それを記入して必要書類を揃えて送付するだけです。

もし、利用するを押し忘れてた場合は、各サイトに申請用紙のPDFが用意されているので、安心してください。

注意点としては、同じ自治体に、2回寄付した場合は、2回申請書を提出する必要があります。

なぜこんなことを言っているかというと、「返礼品の価格=寄付金額」ではないからです。

返礼品はあくまでも、寄付に対するお礼の品です。本来はなくてもいいのです。もちろんなんの返礼品もない自治体もあります。

自治体が好意で、地元のアピールも兼ねて、返礼品として寄付をしてくれた人にもっと地元を好きになってもらいたい!ということなのです。

例えば、赤い羽根募金に1,000円寄付したとします、そうすると赤い羽根をくれますよね?でも、赤い羽根を1,000円で買ったと思う人はほぼいないでしょう。

制度として、実質負担が2,000円になるので、金額はあくまで控除額の上限を超えない為の確認用と思っているといいと思います。

確定申告をしなくていいかわりに、提出する。ワンストップ特例制度の申請書ですが、これの提出を忘れてしまうと、確定申告しないと税金の控除が受けられなくなります。

絶対に提出を忘れないようにしましょう!

寄付をした金額から2,000円を除いた金額が、翌年の住民税から控除されるので、実質2,000円の負担で、返礼品がもらえます。

控除の上限があるので、ふるさと納税サイトのシュミレーションで確認しましょう。

自分が今住んでいる自治体以外であれば、ふるさと納税はどこでもできます。

震災や水害があった地域を応援することももちろん可能です。

返礼品がない自治体は、いわゆるふるさと納税サイトには掲載されていないですが、寄付したい自治体のサイトにいけば、だいたい書いてあります。

税金の用途は選べないけど、寄付金の用途は選べます!地味ですが、自分が寄付したお金が、直接的に使われているのがわかるのは嬉しいものです。

ワンストップ特例制度申請書を提出して、寄付する自治体を5つ以内に納めれば、確定申告は必要ありません。

ワンストップ特例制度の申請書を都度出すのが、少し面倒です。2,000円で返礼品をもらえるので、それくらいの手間は頑張りましょう!

普通のECサイトの感覚だと、1週間以内に届くようなイメージかもしれませんが、1ヶ月とか2ヶ月かかるものもあります。

年末に集中しやすいので、年末に頼むとすごく時間がかかることもあります。

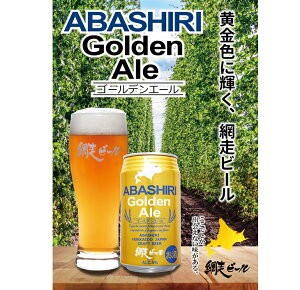

返礼品は急いでほしい!と思うものは頼まないで、いつ届くかを楽しめるようなものを選びましょう!地ビールとかスイーツとかだと待てるし、いつ届いても憂いしですよね。

実質負担2,000円になると言っても、一時的には負担は増えています。翌年の住民税から差し引かれるので、翌年の住民税を「前払い」しているようなことになります。

控除上限まで、余裕がある方はやるといいですが、キャッシュに余裕がない方は余裕が持てる範囲でやるのがいいでしょう。

もちろんサイトではカードで支払えます。

- 牛肉

- うなぎ

- 蟹

- いくら

- フルーツ

この5つは常に上位に何かしらが入っています。確かに、美味しいですし、お得感もあります。贅沢できる気分になっていいのですが、僕がオススメするのはちょっと違います。

返礼品のデメリットを思い出してください。届くのが遅いんですね、そしていつくるかはっきりわからないんですよ。

それなのに、牛肉がチルドで届いても困りませんか?急に明日ステーキだ!とかになると嬉しいかもしれないですが、蟹届いたけど、冷凍庫一杯どうしよう。とかになるわけです。

そういう意味でも年末から正月前後に届くようにする人が多いから余計に年末にふるさと納税が集中するのかもしれませんね。

人気があるかはわかりませんが、僕はこういうのをオススメします。

- お米

- 調味料・乾物

- 地ビール

- お酒(日本酒・焼酎・ワインなど)

- お菓子・スイーツ

特徴は、保存期間が長いことです。あと、日常生活の出費を抑えることができるからです。贅沢をするのもいいのですが、せっかくの制度なので、その制度をつかて日常生活の出費を節約してしまうのです。

名産なので、美味しいものが多いです。日常が少し贅沢になるので、幸せが長続きして得した気分になれますよ。

ココから先は気になっている返礼品も含めてオススメです。

こどもがいる家庭なら、こども玩具はこれがオススメ

返礼品の還元率が下がって、もうふるさと納税はおいしくないという人もいるかもしれない。でも、よく考えてほしい、実質2,000円で、返礼品をいくつももらうことができるのだ。

それだけでも、充分にメリットがある。

制度がスタートしたばかりの無秩序な状態から比べると確かに、メリットはすくなくなっているが、今でも充分にメリットがある制度であることは間違いない!

- 実質2,000円で返礼品がもらえる

- 好きな地域を選べる(震災などの被害にあった地域も)

- 寄付の用途が選べる

- ワンストップ特例申請と5自治体以内なら確定申告不要

- ワンストップ特例申請書を出し忘れない!

- 返礼品は気長に楽しみに待とう!

- お金に余裕のある金額を寄付しよう!

- 米、調味料、乾物、地ビール、お酒、お菓子、スイーツ、子供のおもちゃなど、日常生活の出費を減らせるものを選ぼう

いかがだっただろうか、ふるさと納税は今でもまだ全然メリットはある。まだやったことがない人はぜひ、使ってみてほしい。すごくお得だし、旅行に言ってないけど、その地域の特産に触れることができる。

Simple WORK

Simple WORK