リンクアンドモチベーションで組織を、チームを変革し、改善し続けてきた同社取締役の麻野耕司さん。

チームを運営する上で、重要な5つの科学的な法則が紹介されている書籍「THE TEAM 5つの法則」

チームをつくる、リーダーだけでなく、メンバーも理解することで、よりよいチームになり、共通の目的を達成することができるようになります。

第3章のCommunicationの法則は、この本で一番ページ数が多いです。なんと57ページ!書籍の出版にともなうイベントでも取り上げられた回数が多いテーマでした。

それだけ、注目度の高いテーマといえます。

第1章「AIMの法則」第2章「BOARDINGの法則」と2つの法則は以下の記事に記載があります。

関連記事のIDを正しく入力してください書籍の内容に触れながら、得た学びと感想を書いています。本書の内容とは必ずしも一致しません。

目次

THE TEAM 5つの法則

第3章 Communication(意思疎通)の法則

[最高の空間をつくれ]

第3章 Communication(意思疎通)の法則

[最高の空間をつくれ]

THE TEAM 5つの法則

コミュニケーションは多い方がいいのか?少ない方がいいのか?

コミュニケーションは多い方がいいのか?少ない方がいいのか?

コミュニケーションは、時間を共有する必要があるので、時間コストがかかってしまいます。

例えば、ミーティングは時間と場所を同時に共有しなければいけません。

電話でのコミュニケーションは場所は違いますが、時間を共有しなければいけません。

メールやチャットは、場所も時間も共有する必要はありませんが、送る時は各時間、受け取ったら読む時間を使うことになります。

コミュニケーションを取ること=時間を使うこと

経営は経費を投資して、利益を最大化しなければいけないです。その経費の大部分を占めるのが人件費です。

働いているヒトが、時間を有効に使って、少ない時間で大きな成果を出すことが望ましい状態です。

経営において、コミュニケーションは少ない方がいい!できるだけ少なく、社員同士のコミュニケ―ション以外の業務をしてもらう方が、投資対効果がよいです。

実は、もうすでにコミュニケーションを減らす役割をしているルールが社内にはあります。

それは、就業規則です。就業規則には、出勤や退勤の時間や、休日の規定が書かれています。

もし、就業規則がないと、毎日何時に出勤して何時までは働かないといけないのか?を毎日確認するというコミュニケーションが発生します。

休日の規定も同じです。明日が休みかどうかも、確認しなければいけません。

就業規則は、総務や人事とのコミュニケーション量を減らす役割をしてくれています。

それと同じようにチームの中でも、ルールを決めることでコミュニケーション量は調整ができます。

コミュニケーションが上手くいかない人もいるかもしれませんが、モチベーションが低い人の特徴は?もしかしたら、心の病気になってる可能性があります。

THE TEAM 5つの法則

ルールの決め方

ルールの決め方

コミュニケーションの量を減らすために、ルールを設定する必要があります。効果的なルールを作るためのポイントが5つあります。

- What :粒度設定ーどこまで細かいところまでルールを作るのか?

- Who :権限規定ートップダウンで決めるのか?合議制か?

- Where:責任範囲ー成果地点は個人か?とチームか?

- How:評価対象ー評価するのは成果?とプロセス?

- When:確認頻度ー進捗把握をいつするのか?

このルールを決める際の5つのポイントは、すでに第2章で記載されている「環境変化の度合い」と「人材の連携度合い」の2軸による、4つのチームのタイプによってそれぞれ変わると記載されています。

- サッカー型

- 野球型

- 柔道団体戦型

- 駅伝型

第2章の内容はTHE TEAM 5つの法則 要約 著:麻野耕司 感想まとめ 第1章・第2章にあります。

結論は、チームが戦っている状況によって、ルールの量や深さは調整する必要があります。

ルールを作りすぎたり、細かくしすぎたりすると、逆に、チームの活動を阻害してしまうことがあるからです。

チームが外部や内部の状況にあわせて、対応し、成果を出し続けることができる程よいルールの設定が望ましいわけです。

そのルールが設定できれば、最適なコミュニケーションの量に調整されている理想の状態になっています。

THE TEAM 5つの法則

チームの機能を止める原因は・・・

チームの機能を止める原因は・・・

目標を設定!チームメンバーも厳選!ルールも設定した!

よし、これで成果を出し続けられるぞ!と思いきや、大きな障害となるものがあります。

それは、感情です。

チームメンバーが動いてくれない原因は「感情」にこそあるからです。

THE TEAM 5つの法則 著:麻野耕司

これは本当に人間の心理をついています。「感情」でしかヒトは動かないです。

例えば、嫌いな人の話はお金をもらっても、聞きたくない、その人の話しを聞くために出かけるなんてとんでもなく、「やりたくないこと」です。

でも、好きな人の話はお金を払って、時間を使ってでも聞きたいですし、遠くても出かけることは苦にならないで、むしろ行きたいと思います。「やりたいこと」なんです。

「やりたくない」と思わせないために、何をしなければいけないのでしょうか?どうしたら、「やりたい」と思ってもらえるでしょうか?

Aさんが、Bさんに重たい荷物を倉庫に運んでほしいと、頼んだとしましょう。

Bさんは、なぜ頼まれたのかわかりません。Aさんが運べばいいじゃないか!と気分が悪くなってしまいます。

でも、実はAさんは昔、腕を怪我してチカラがあまり入らないから、重たいものが運べないのです。

そのことをあらかじめBさんが知っていたら、Bさんはきっと何も気分を害することなく、重たい荷物を倉庫に運んでくれるでしょう。

Aさんがお願いしなくても運んでくれるかもしれません。

つまり、相手に伝え動いてもらうためには、相手のことを理解しないといけないですし、こちらのことも理解してもらわないといけません。

相互に理解しなければいけないことは、以下の4つです。

- 経験

- 感覚

- 志向

- 能力

事前にこの4点を共有する機会をチームで設けているとその後の、感情の起伏を抑え、行動をスムーズにすることができます。

この法則をすでに、実践して上手くいっている会社がありました。

「パプアニューギニア海産」という名前なのに、大阪にある会社です。この会社については生きる職場 小さなエビ工場の人を縛らない働き方を読んでみてください。

話をもどします。

本書ではモチベーショングラフと言っているが、ライフラインとも言われる「これまでの人生の感情の起伏」をグラフに書いて、説明しあうことを推奨しています。

このモチベーショングラフの共有は、相互理解に適した方法です。やってみると面白いです。

経験・感覚・志向・能力の4つを共有していることが望ましいですが、ほとんどの会社が共有する機会を設けていないです。

相互理解がないまま、チームとして運営していきます。そして感情がぶつかりあってチームが機能しなくなってしまいます。

ただし、事前に共有していたとしても、人間は1度で覚えることは少ないです。

事前にこの4つの話を共有しているから、すべてを覚えているわけではありません。悪意なく、忘れてしまっていることもあります。

それはお互い様なので、すぐに感情的にならないことが大切です。

THE TEAM 5つの法則

アイデアを潰さないコミュニケーション

アイデアを潰さないコミュニケーション

THE TEAMに書いてあることとは少し違いますが、アイデアを出すときのコミュニケーションを活発にする方法にブレインストーミング(ブレスト)があります。

ブレストをする際にはルールがあるのですが、このルールはよく出来ています。

- 質より量を重視

- 批判しない

- 人の意見を発展させる

- 結論・判断はしない

結論を出さないから、ブレスト自体では、なにも決められないんですが、だからこそ、自由にぶっ飛んだ意見が出せる環境になります。

このルールが効果を発揮しているのは「心理的な安全」を確保することです。

「なにを言っても大丈夫!」

否定されたり、間違えることへの恐怖心を除くことで、活発に意見がだせるようにするためのルールです。

一番経験が浅かったり、役職が低い人から順番に発言をしていきましょう。最初に一番偉い人が発言するとそれがすでに結論になってしまいます。それ以外の意見が出しにくくなるので、偉い人は最後に発言するようにしましょう。

コミュニケーションは誰にとっても身近ですし、人と人が関わる以上、必要なことです。

コミュニケーションの量・質を最適にするためには、コミュニケーションの目的と制限時間が設けることが効果的です。

就業後に飲み会でダラダラ話すよりも、ランチの決められた時間で、目的を決めてコミュニケーションを取るほうが凝縮された時間を共有できます。

相互理解をするために、まず相手を理解することが必要です。

理解されたければ、理解しないといけないです。でも、相手に話して欲しい時は、自分も話して、バランスがフェアな状態が望ましいです。

そのスタンスを全員ができれば、相互理解が深まり、感情に流されて関係がギクシャクすることが少なくなります。

人に見返りを期待すると、その見返りがないと、嫌な気分になります。そもそも見返りは期待しないようにしましょう。GIVE&GIVE&GIVE!

これは若い人は良く勘違いしているのですが、コミュニケーションの目的は、仲良くなることではありません。

少なくとも、職場に置いてはです。恋愛はもちろん別です。

仕事を、チームで円滑に進めて共通の目的を達成するために、必要な量と質のコミュニケーションでいいのです。

中途半端な仲良しになってしまうと、悪いところや、ミスを指摘しにくくなり、相互の成長を抑制してしまうこともあります。

過度なコミュニケーションは逆に弊害になってしまいます。

第3章では、モチベーションタイプ、ポータブルスキル、心理的安全についても書かれています。

普遍的なコミュニケーションとしての考え方を学べます。

コミュニケーションがあまり上手でない人は、大いに参考になります。この小児は、コミュニケーションが上手になれるポイントが凝縮されています。

まとめ

- コミュニケーションは少ないほうがいい

- コミュニケーションを減らす為にはルールが必要

- ルールの量は変化に対応できる程度に抑える

- 感情が組織を止める

- 相互理解をする

- 理解されたければ、先に相手を理解する

- 意見が否定されない状況をつくる

- 仲良しが目的ではなく、目標の達成が目的

ちょっと疲れたので、漫画でも読もうかなと思った方にオススメをまとめました。↓ ビジネスに役立つおすすめ漫画9選

ビジネスに役立つおすすめ漫画9選

書評『THE TEAM 5つの法則』要約・レビュー (著者:麻野耕司) 第1章・第2章

書評『THE TEAM 5つの法則』要約・レビュー (著者:麻野耕司) 第1章・第2章

書評『THE TEAM 5つの法則』要約・レビュー (著者:麻野耕司) 第3章

書評『THE TEAM 5つの法則』要約・レビュー (著者:麻野耕司) 第3章

書評『THE TEAM 5つの法則』要約・レビュー (著者:麻野耕司) 第4章・第5章

書評『THE TEAM 5つの法則』要約・レビュー (著者:麻野耕司) 第4章・第5章

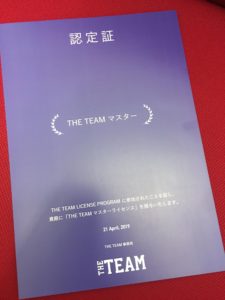

THE TEAM LICENSE PROGRAM 研修

THE TEAM LICENSE PROGRAM 研修

THE TEAM 5つの法則 著:麻野耕司 動画まとめ

THE TEAM 5つの法則 著:麻野耕司 動画まとめ

Simple WORK

Simple WORK