マネジメントに期待されている役割は、多岐にわたります。役割が多すぎて混乱することもあるかもしれません。

多岐にわたるマネジメントに期待される役割の中で、最重要の役割があります。それができない人とできる人では、雲泥の差があると言っても過言ではありません。

会社によっては、どんなに成果を出しても、それができていなかったら、全く評価されない会社もあります。マネジメントの役割の中で最も重要な項目だからです。

その最重要項目は、「人材育成」です。

会社は人が育たないと成長することができません。外部から人を採用して増やして対応することも可能ですが、内部で育成できている方が理想的です。

ここではどうすれば、人材を育成できる、評価の高いマネジメントができるようになるかを考えていきます。

目次

マネジメントの役割とは?

多岐にわたるマネジメントの役割

最も重要な仕事の前に、マネジメントに期待されている役割を考えてみました。

- KPIの管理

- 進捗の報告

- 課題・問題の解決

- 部下の個人目標の達成

- 部下の育成

- 他部署との連携

- 法令遵守 など

かなり広範囲に渡っていると思います。日々の目標や中間目標であるKPIの進捗管理をしないといけません。その状況を上司に報告しなければいけないでしょう。

通常の業務以外にも、会社や部署が抱える課題解決のプロジェクトに参加しているともっと増えてきます。

部下を育成して、チームで目標を達成する。他部署との連携で滞りなく、スムーズに仕事をすすめる事がもとめられます。

もちろんコンプライアンス・法令遵守は必須で対応することが役割としてあがってきます。

マネジメント側になると、メンバーのだった時には考えられないほど、仕事の範囲が一気に広がります。

人材の育成が最重要である理由

人材の育成が最重要であることは、当たり前だと思っている方も多いと思いますが、ここでは少し掘り下げて考えてみます。

人材が育成できなかった場合、どういう状況になるかというと、同じ量と種類の仕事しかできない人しかいません。人数を増やしても、個人の成長はないので、生産性は上がりません。新人を配属しても成長しないからいつまでたっても戦力になりません。

外部から優秀な人材を採用して補填するとコストがかかりますし、フィットするのにも時間がかかります。また、必ずしもフィットするとは限らず、早い段階で退職してしまうケースもあります。

人材を育成できないと、結果が出せない社員が増えてしまい生産性が下がる。それを補う為に、外部から人材を採用しなければいけないので、コストがかかります。

競合他社が人材育成ができていると生産性は上がり、採用コストは必要ありません。余計なコストはかかりません。その分のコストを未来の投資に回せます。

マネジメントの役割である、人材育成が機能しないとどんどん競合に差を付けられてしまいます。

人材育成ができないマネジメントのフロー

人材育成ができないことが、企業の競争力を削いでいってしまうのです。逆に人材育成ができると、生産性が上がり続けるうえに、余計なコストもかからないので、未来への投資ができ、競争力が高まります。

どの人材を育成するのか?

人材の育成が最重要である認識があっても、日常の業務の中で、人材育成のために具体的になにをされていますか?という質問をすると、「いろいろありすぎて答えられない」とか曖昧な回答をする方も多いです。

どうすれば人材を育成することを考えるのですが、その前に誰を育成するかを考えていきます。

育成するメンバーの見極め〜意欲と能力〜

マネージャー一人でメンバーが1名や2名であれば、全員育てる事は可能ですが、5名以上になると1人でマネジメントしてる場合は全員を育成していくことは困難になります。

仕事に優先順位をつけるように、人材育成にも優先順位をつける必要があります。人材育成の優先順位の付け方は、2つの軸で決めます。

- 本人の意欲

- 本人の能力

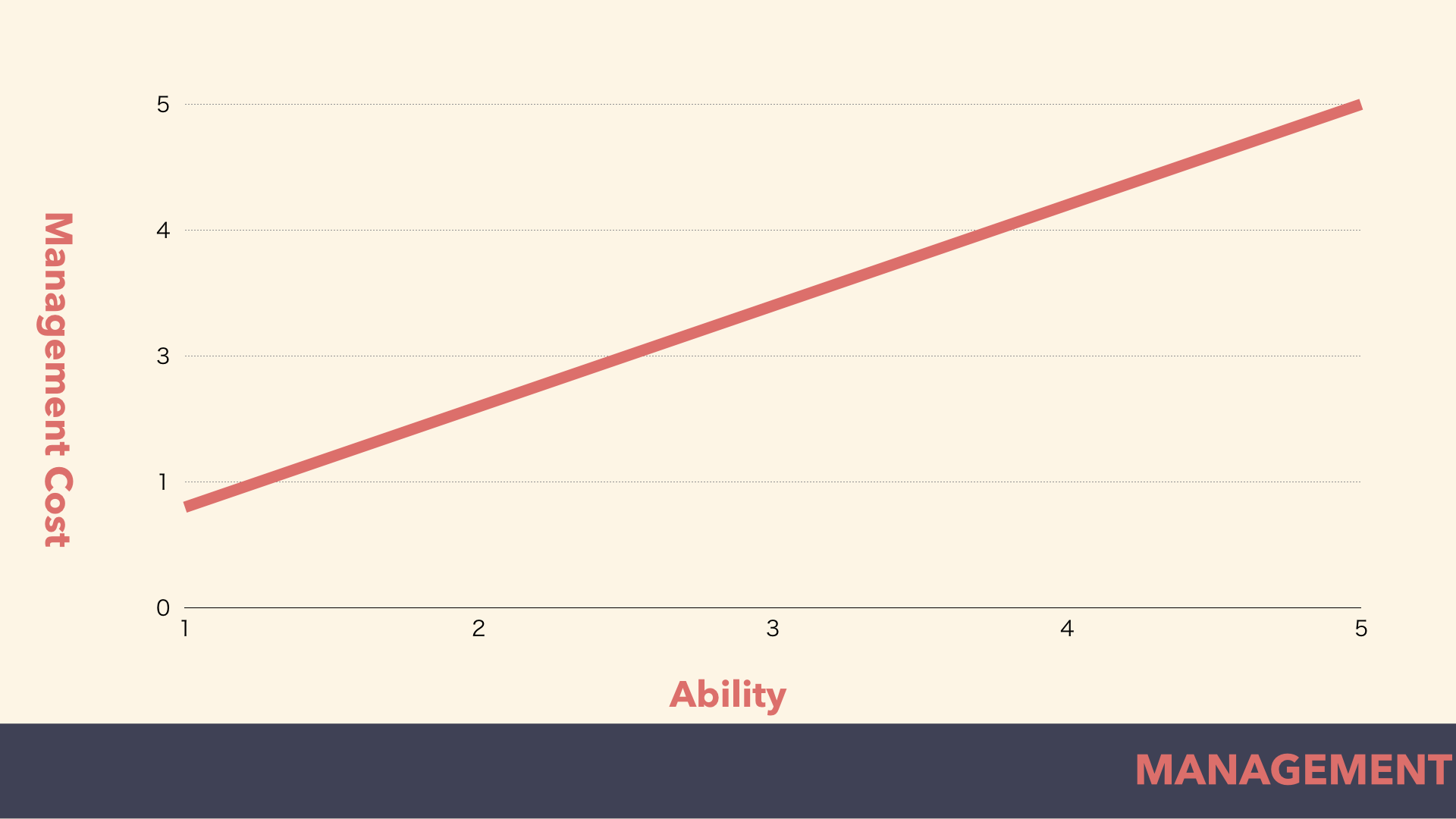

なぜ、意欲と能力なのかというと、その高さや低さによって、マネジメントの難易度が変わるからです。マネジメントの難易度をここでは、マネジメントコストと表現します。

意欲とマネジメントの関係

意欲とマネジメントの関係は反比例します。意欲が高いメンバーは努力しますし、行動もします。マネジメントコストがかからないです。勝手に学習して進んで行こうします。

一方で、意欲が低いメンバーは、成長する気があまりありませんから、学びませんし、行動も鈍いです。意欲を出すために、マネジメントコストがすごくかかります。

能力とマネジメントの関係

次に能力とマネジメントの関係を考えてみます。能力とマネジメントコストは比例します。能力が低い人に教える事は基本的なことが多くマネジメントコストが低くて済みます。

逆にすでに、能力が高いメンバーをもっと高次元に上げるには、マネジメントコストがかかります。

結局だれを優先的に教育するのがよいのでしょうか?

意欲+能力=判断基準

意欲を5段階、能力を5段階でそれぞれスコアをつけて、その合計が高い人を優先的に教育していきます。

意欲 低い 1⇔5高い

能力 低い 5⇔1高い

スコアリングする時は、感覚ではなく、明確な基準を設定してください。

例えば、意欲の場合は行動が伴うかどうかです。教えた後の行動を次の4つに分解します。

教えた後すぐに

行動する

振り返る

改善する

5:4つ全て満たしている

4:どれか一つ足りない

3:どれか二つ足りない

2:どらか三つ足りない

1:全部できていない

能力のスコアリングは、能力=成果を出す能力と考えます。例えば、過去3ヶ月の結果が連続しているかと、その合計金額で判断します。

5:3ヶ月連続で目標を達成している

4:2ヶ月連続で目標を達成している

3:単月で目標を達成している

2:一度も目標を達成していない

合計金額が平均よりも低いメンバーは−1にします。

能力は業界や職種によって基準は異なりますので、ここでは一例としてと考えてください。

意欲を削がないマネジメント

意欲を高める方法や具体的な育成方法は別の記事で紹介していきます。ここではメンバーの意欲を削がない方法を紹介していきます。意欲が高ければ、マネジメントコストは少なく済みます。意欲は高いに越したことはありません。

逆にいうとマネジメントで意欲を削ぐような事はしてはいけません。意欲を削ぐ原因は上司への「萎縮」です。こんなことしたら、怒られるかな?評価が下がるかな?と考えるとチャレンジしなくなるからです。

「意見」を大切にする

ミーティングで、意見を求めたい時は、絶対にその場に参加しているポジションが低い、経験の浅いメンバーから発言させます。

先に上のポジションの人間が発言してしまうと、上の意見への対抗意見は下からは出てこなくなります。敵対している、反抗しているように捉えられるのが面倒だからです。

逆に下のメンバーから意見を聞いて、その対抗意見を上のポジションの人間が出すことは容易にできます。(対抗意見であって、意見を否定する必要はありません)

会社の文化や業界に染まっていないフレッシュな意見の方が的を得ていることが多いものです。社歴が長く、ポジションが上だと考え方が凝り固まっている可能性が高いので、そういう人は最後まで発言しない方が、自由に斬新な意見が出てくる可能性が高くなります。

今までやって来たやりかたでは、頭打ちになるタイミングが事業には必ずきます。その時に力を発揮するのが、新しい意見なのです。

社歴の長い人や、上のポジションの人が画期的で有効な意見を出すことは非常に稀です。それなのに、多くの日本の企業は先に偉い人が意見を言ってしまいますがちです。

ミーティングの場で「評価」をしない

ミーティングで発表した意見が的外れであっても、その人自身の評価とは別と考えないといけません。ミーティングは評価の場ではありません。意見の良し悪しは評価制度に入れてはいけません。

あくまで「意見」を求めているのはマネジメント側です。発表した意見が的はずれだと評価が下がるなら、誰も発言しなくなります。

発言しない方が、「安全」になって意見がでなくなります。

どんな意見でも聞くことが大切です。意見を否定するのではなく、採用しなければいいだけです。最終的に採用した意見を選んだ理由を説明するだけでいいです。

人材育成しやすいMTGは1on1

マネジメントは月曜が肝!

最近はやりの1on1ミーティング!マネージャーとメンバーが1対1でやるミーティングは月曜日にすると効果が高くなります。それに、週の初めにミーティングをした方が教育にかかる時間を削減できます。

先週の月曜日に立てた計画と実績との乖離があるのか?その原因は何で、今週はその原因にどのような対策を立てて行動するのか?

昨日決めたことができているのか?なにか他の障害にあたっていないかを見る。障害がある場合は、「どうするの?」と聞くだけ、それ以外は見るだけでとやかく言わない。

見てるだけでは気づかない事象が発生していないか?困っていないか?なにか障害はないか?月曜日に立てた計画通りに進捗しているかどうかを軽く聞いて確認する。なにか起こっていたら、「どうするの?」と聞く

とくに月曜日に立てた計画になにか言う必要はない。

朝できるだけ早い時間に口頭で月曜に立てた計画通り今週分は着地しそうかを聞く

火曜日と水曜日がかなりポイントになります。水曜日までに確認して予定通り行くか行かないかはだいたい経験で、マネージャーは検討がつきます。でも、修正する必要はありません。

介入すると甘えが発生するからです。あくまで、週に1回の1on1で対応することが重要です。

僕が月曜日をオススメしている理由は、忘れてしまうからです。例えば、金曜日に1on1をすると月曜日になるとほとんど忘れています。月曜日になにシたらいいんだっけ?なる人が多いです。

能力の高い人は何曜日でも問題ないかもしれませんが、できるだけ月曜日(休み明け)にすることをオススメします。

まとめ

人材育成のスタートである人材選定を説明してきました。理想は全員の意欲を上げ、個人の能力を上げる為に、全員が喜んで努力を積み重ねている状態だと思います。そして全員が成長していくことが望ましいです。その為には、マネジメントの役割として意欲を削ぐことはNGです。

メンバーの自主性や積極性は称賛しましょう。ただし、称賛はしても評価とは別です。評価はあくまで結果でします。意見やアイデアはどんどん出せる環境が望ましいです。

具体的な人材育成の方法については、いくつかの記事分けて記載していきます。

最後まで読んでいただきありがとうございます。

初めてのマネジメントで考えること、マネジメントの定義を3分で解説【初級】

初めてのマネジメントで考えること、マネジメントの定義を3分で解説【初級】

マネジメント能力を上げる5つのポイント!これだけできれば、マネジメントの質が上がる!

マネジメント能力を上げる5つのポイント!これだけできれば、マネジメントの質が上がる!

新入社員の期間が終了した2年目社員に送る、新卒を受け入れる先輩社員の心得

新入社員の期間が終了した2年目社員に送る、新卒を受け入れる先輩社員の心得

【社会人の常識】新卒・新入社員に話すべき4つの心得・知らないと給料が低い、うだつの上がらない社員に?

【社会人の常識】新卒・新入社員に話すべき4つの心得・知らないと給料が低い、うだつの上がらない社員に?

書評『無印良品の、人の育て方』要約・レビュー (著者:良品計画 松井忠三) MUJIの新卒・中途・採用・育成の仕組み

書評『無印良品の、人の育て方』要約・レビュー (著者:良品計画 松井忠三) MUJIの新卒・中途・採用・育成の仕組み

Simple WORK

Simple WORK