最も注目されている経営者の一人

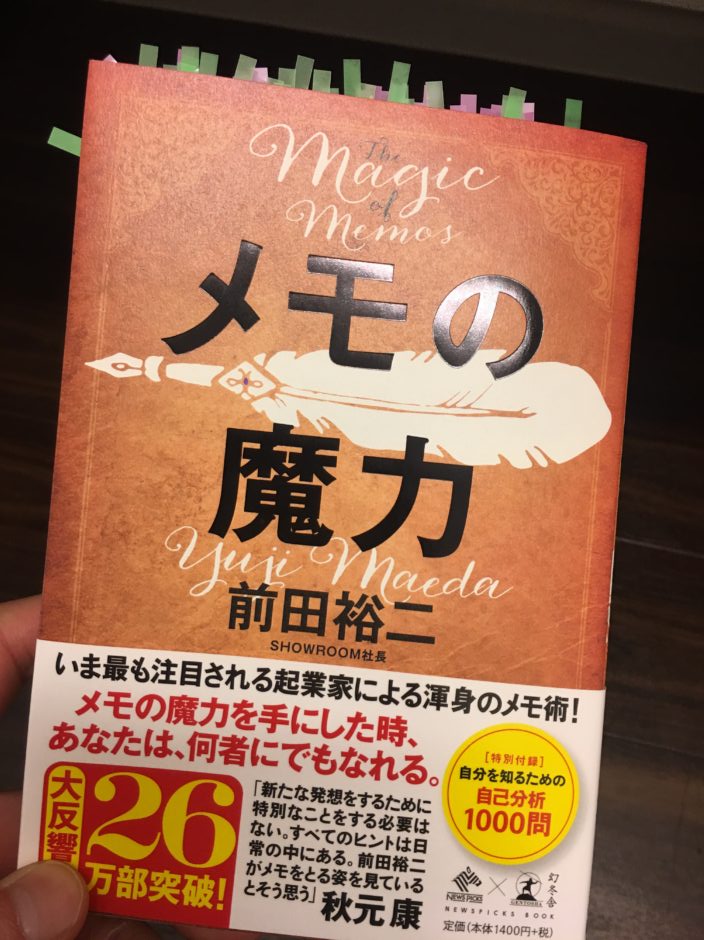

SHOWROOM株式会社 代表取締役 前田裕二氏

幻冬舎とNews&Picksによって立ち上がったNews&PicksBookの編集長であり、箕輪編集室、幻冬舎の編集者でもある、箕輪厚介氏

前著「人生の勝算」要約 著:前田裕二 感想まとめで多くの読者の心を鷲掴みにした二人が、新たに発売した「メモの魔力」!

前田祐二氏のメモする”癖”を体系的にまとめた「メモの魔力」は30万部以上を売り上げ、まだまだ売れ続けています。

ビジネス書を読んでいる人で、前田裕二、箕輪厚介、この二人を知らない人はいないのではないでしょうか?

最初は流行りの本でしょ?と思って敬遠していましたが、売れているので、読んでみたら、思考方法の話しで、とても面白かったです。

メモを取ることがあらゆる効果を生み出す、そして、その効果を意図的に活用することで夢を叶えることもできるというメッセージです。

自己分析にも使えますので、就活生や転職を考えている人にもオススメの一冊です。

「メモの魔力」が若者の成長を加速させるかもしれませんね!

目次

第1章 メモで日常をアイデアに変える

アイデアを生み出せるようになる(知的生産性の向上)

情報を「素通り」しなくなる(情報獲得の伝達率向上)

相手の「より深い話」を聞き出せる(傾聴能力の向上)

話の骨組みがわかるようになる(構造化能力の向上)

曖昧な感覚や概念を言葉にできるようになる(言語化能力の向上)

メモの魔力 著:前田裕二

知的生産性の向上とは?

考えることに脳を使う為に、記憶するために使う部分をメモを取ることによって減らすことができます。

なにかを覚えていることではなくて、なにかを思いつく、発見する、考えを深める。

記憶以外の機能に使う割合を増やすと「知的生産性」が向上します。

知的生産性をもっと高めたい人には、メットライフ生命の創業者、出口治朗さんの「知的生産術」要約 著:出口治明 感想まとめがオススメです。

脳をパソコンだと思ってください。

パソコンのハードディスクが脳です。

ハードディスクに画像データや動画データ、容量の大きなシステムなどをインストールしたり、保存するとします。

するとエクセルや、ワード、アウトルックのような、ツールの起動が遅かったり、バグが発生したりしたことはありませんか?

ハードディスクに保存していることが多すぎてパソコンがその処理に能力を使っているので、他のツールが使えなくなっている状態です。

脳は人間のハードディスクなので、パソコンと同様にできるだけ記憶しておくことはできるだけ少ない方が、生産性があがります。

記憶することをできるだけ少なくする=メモを取って脳の外に記録しておいて、脳からは忘れてしまいましょう。

そうすると脳の処理能力が高く維持できます。

情報獲得の伝達率向上

生産性が上がるというのが、知的生産性の向上でした。

次のメリットは情報獲得の伝達率向上です。

「情報獲得の伝達率」というと難しく感じますが、情報に気づきやすくなる、吸収しやすくなる。

そう考えてみるとわかりやすくなるのではないでしょうか?

情報の重要性については、「お金や人脈、学歴はいらない!情報だけ武器にしろ。」要約 著:堀江貴文 感想まとめでホリエモンも書いています。

ここでも脳をパソコンのハードディスクと考えてみます。

メモを取ることがパソコンのパフォーマンスを維持向上させる効果について、先程例えました。

外部に記憶させることで、パソコン本体の記憶容量に空きスペースできている状態になります。

ハードディスクの容量の100%を使ってしまうと、それ以上入れることはできません。

情報を取りに行っても入らないです。

入らない情報は保存できません。

取りに行っても入らないので、情報を取りにいくこともしなくなってしまいます。

ハードディスクの容量の10%分をUSBなど(メモ)に記録して、ハードディスクから外に出したとします。

すると10%の情報を取り入れることができるので、情報に敏感になれます。

傾聴能力の向上

傾聴能力=「聞く力」です。

阿川佐和子さんの書籍が大ベストセラーになりましたが、メモを取ることで、より詳しく聞くことができるようになります。

あなたが教師だとして、一所懸命に準備をして、授業をしているとします。

その時に教室を見渡すと誰一人ノートをとっていないA組があります。

逆に、全員がノートを取っているB組。

A組とB組では、どちらの組の方が、話やすく、もっと深い授業をしたいと思いますか?

ほとんどの方がB組と答えてると思います。

興味を持ち、やる気があり、聞こうという姿勢がノートをとるという行為に表現されているからです。

これを上手く使った事例が、こちらのブラック企業だけど、望んでいた環境にあります。

構造化能力の向上

構造化能力は全体を把握する力です。

話に夢中になって何の話をしていたのか忘れてしまった経験はありませんか?

どの話題から、どう派生してなんで今の話に繋がったのか?

その繋がりがわからなくなってしまった状態です。

メモを取ることで、どの話題から、今の話題になったのか?

なんの為に話しているのか?までわかるようになります。

これが構造化能力です。

上司への報告で怒られるのも、これが原因のこともあります、怒られたくない人はモチベーションに繋がる|もう上司に怒られない!原因と対策の報告のしかた【ロジカルシンキング】をマスターしましょう。

ドラマは途中から見ると、前後の関係がわからないです。

ドラマのタイトルも知らない、スチュエーションも知らない。という状況ではストーリーは楽しめないです。

タイトルがあって、おおよその内容がわかる。

ドラマが始まる前の特番でおおまかなあらすじを把握している方が、楽しめます。

それが、構造を把握している状態です。

ドラマの中でも、1話や2話で出てきたシーンが最終回で、そのシーンに深い意味があった!というようなこともよくあります。

録画していれば、もう一度そのシーンを見直すことができますよね。

それと同じで、人と話している時にメモを取っておけば、最初の方に言っていたことと、最後の方に言っていたことが繋がっていることにも気づけたりします。

メモを見直せば、どんなメッセージを伝える為にどんな順番でどんな例え話をつかって話していたのかがわかります。

言語化能力の向上

言語化とは、感覚や感情などの曖昧なことを言葉にすることです。

メモにするためには言葉にしないといけないです。それに、あとで見てわかるように書かないといけないです。

メモを取る!と決めていると、言葉にすることが強制されるので、なんとか言葉を探します。

それを繰り返すので言語化能力がついていきます。

タピオカミルクティについて、どう思うかを200字以上で書いてくださいと言われた場合に、200字も書かないといけませんので、「マジ美味い」、「流行ってる」という曖昧な言葉だけでは、足りないです。

どうするのか?

もっと具体的に書いて、文字を増やします。

美味いの内容を甘さなのか、タピオカの食感なのか?見た目なのか?といったことです。

一言で言うのも難しいですが、一言で言ってしまうことをわかりやすく説明することも難しいです。

メモを取る癖が言葉にする癖になるので、言語化能力が上がります。

事実→メモ→抽象化→メモ→転用

前田さんのメモの取り方には独特のルールがあり、半ば強制的に考える力を鍛える設計がされています。

これは残念ながら、本を読んでいただかないと理解してもらえないです。

ここでは概念的な部分にポイントを絞って紹介しておきます。

事実を把握し、メモする、メモに書いたことを抽象化する、それをメモする。抽象化されたメモから、別の事例に転用する。

わかりにくい書き方になってしまいましたが、これはあくまで僕の解釈です。

すごくシンプルに言うと、メモに書き出すことが、考えるステージを変えてくれています。

前田さんのメモ術では、ノートを使ってなにをどこに書くのかが決まっています。

そのルールを守ると空白があると、埋めたくなるので、思考を継続していけます。そのメモがこちらです↓

具体的なファクトを例え話と捉え、一言で表現する「標語化」

この章には、とても詳しく、メモのとり方の解説があります。

ここではその方法は解説していませんが、興味がある方はぜひ本書を手にとってみてください。

第1章 感想 まとめ

ひとつの出来事、気づいた事実、具体的な状況を、メモを取ることによって、他のことにも使えるようにする方法が書かれている。

実際にこの本を読んでから、講演や研修、打ち合わせで意図的にメモの量を増やしていますが、その効果は驚きです。

一番は頭がスッキリしています。情報を詰め込んでも、入れては出しているので、発想が発展していきやすいです。すごくオススメです。

インプット→アウトプットの中間の”→”がメモであり、魔力なんだなと思います。

ちょっと疲れたので、漫画でも読もうかなと思った方にオススメをまとめました。↓ ビジネスに役立つおすすめ漫画9選

ビジネスに役立つおすすめ漫画9選

書評『メモの魔力』要約・レビュー (著者:前田裕二) わかりやすく例えて解説 第1章

書評『メモの魔力』要約・レビュー (著者:前田裕二) わかりやすく例えて解説 第1章

書評『メモの魔力』要約・レビュー (著者:前田裕二) わかりやすく例えて解説 第2章

書評『メモの魔力』要約・レビュー (著者:前田裕二) わかりやすく例えて解説 第2章

書評『メモの魔力』要約・レビュー (著者:前田裕二) わかりやすく例えて解説 その3

書評『メモの魔力』要約・レビュー (著者:前田裕二) わかりやすく例えて解説 その3

書評『メモの魔力』要約・レビュー(著者:前田裕二) わかりやすく例えて解説 その4

書評『メモの魔力』要約・レビュー(著者:前田裕二) わかりやすく例えて解説 その4

Simple WORK

Simple WORK